9月11日,在南京国际展览中心,2025江苏产学研合作对接大会如约启幕。这场以“科技赋能新质生产力 创新融合发展打头阵”为主题的盛会,迎来两位诺奖得主、五十余位两院院士、百余家高校院所负责同志,吸引数千家科技企业,接待逾万名科技人员。

开幕式上,诺贝尔化学奖获得者库尔特·维特里希,诺贝尔生理学或医学奖获得者托马斯·苏德霍夫,苏州实验室主任、中国工程院院士徐南平等顶尖科学家发表主旨演讲。他们分享自己的科研经历与科研理念,讲述所在领域的创新趋势与前沿探索,表达对于产学研深度融合的深刻洞见与独到思考,给关注创新、投身创新的人们以启迪。本期《科技周刊》摘录3位顶尖科学家的主旨演讲,与广大读者共飨“思想大餐”。

从发现到创新

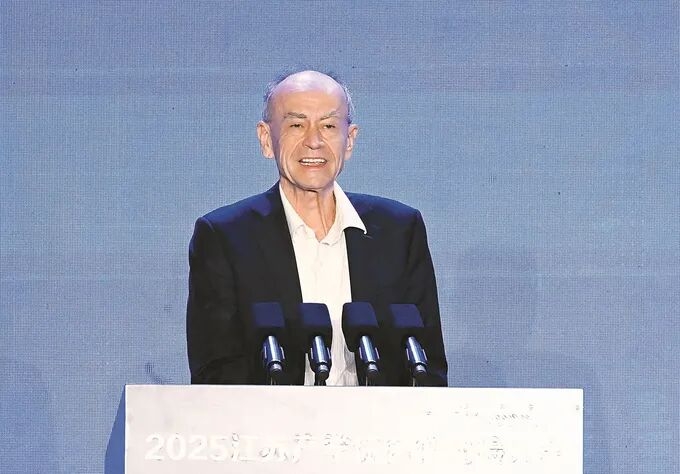

库尔特·维特里希 (Kurt Wüthrich) 2002年诺贝尔化学奖获得者

作为诺贝尔化学奖获得者,同时也是长期致力于推动学术研究与实际应用融合的科研工作者,我非常荣幸参加今天的盛会,共话科技创新。

本次大会的主题“产学研合作对接”,在当今科技日新月异的时代背景下,显得尤为及时和重要。当前,我们正处于一个关键时期,基础研究、技术创新与产业应用的边界正日趋模糊。从应对气候变化、人口老龄化,到破解全球公共卫生挑战、推进可持续发展,这些全球性议题都需要跨领域、跨学科的综合解决方案。它们绝非任何单一机构或行业能够独立应对。

高等院校孕育着由好奇心驱动的探索,科研机构推动着认知边界的拓展,而产业界则将这些洞见转化为惠及社会的产品与服务。这三方的深度协作,构成了推动社会进步的核心引擎,能够加速创新进程、优化资源配置、培育跨界人才。在互联互通的全球格局中,某一科学领域的突破,如结构生物学,往往能为制药、生物技术等产业带来颠覆性变革。因此,促进产学研深度融合,不仅具有重要实践价值,更是构建韧性强、竞争力足的知识驱动型经济体的必由之路。

请允许我简要分享个人科研经历。五十余年来,我在苏黎世联邦理工学院、美国斯克里普斯研究所以及上海科技大学iHuman研究所带领团队,始终致力于生物大分子的核磁共振波谱学研究,尤其专注于溶液状态下的结构解析——该技术对阐明蛋白质与核酸三维结构具有不可替代的作用。

这项研究最初源于对血红素蛋白的基础科学探索,依托同核与异核核磁共振方法的系统攻关,最终发展出具有里程碑意义的研究手段。也正因“发展溶液中对生物大分子三维结构测定的核磁共振方法”,我有幸获得2002年诺贝尔化学奖。

自2013年加入上海科技大学iHuman研究所以来,我们进一步完善技术平台建设,建成高端核磁共振实验室,引入先进的19F NMR前沿技术体系,并对G蛋白偶联受体(GPCRs)的跨膜动态信号传导机制开展深度研究。

我的科研历程从纯粹由科学好奇心驱动的基础研究,逐步延伸至具有重大生物医学价值的技术方法开发,这也充分证明了对基础科学进行持续稳定的投入是多么重要。没有早期那些看似自由探索、无直接应用指向的研究积累,后续在药物研发、健康衰老、生物技术等领域的突破便无从谈起。

然而,仅有基础研究尚不足够。将其转化为惠及人类的技术、疗法和工具,必须依靠与产业界的高效协同。

目前,我们在斯克里普斯研究所和苏黎世联邦理工学院开展的研究,正探索结构生物学如何深化对年龄相关衰退(如肌少症)机制的认知,为老龄化社会的健康干预提供新策略。这类研究离不开与制药企业、生物技术公司的紧密合作,唯有协作才能将分子层面的认知转化为实际应用成果。

我曾亲身见证核磁共振技术的系列创新,如应用于大分子复合物研究的TROSY方法,如何逐步被产业界采纳,最终推动基于核磁共振的药物筛选流程建立。

这一过程印证了关键理念:基础科学是创新的土壤,与产业端的合作则是使创新开花结果的养分。当学术界提供源头知识、高校培养卓越人才、企业投入并实现规模化应用时,科技创新才能真正蓬勃发展,突破性成果才能彰显社会价值。

衷心呼吁在座的科研人员、教育工作者、企业家及政策制定者,以更开放、更主动的姿态拥抱产学研合作。通过切实联动产业需求、高校智慧与科研力量,必将进一步释放基础科学和科技创新的巨大潜力。

【人物简介】

库尔特·维特里希,瑞士科学家,1938年生于瑞士阿尔贝格。2002年,维特里希与美国科学家约翰·芬恩、日本科学家田中耕一共同获得诺贝尔化学奖。维特里希1977年首次将二维核磁共振技术应用于生物高分子研究,1985年发表首个核磁共振测定的蛋白质三维结构。这些成果多年来应用在高等生物的分化、免疫抑制和神经病理学等方面的研究。2013年,维特里希受聘为上海科技大学特聘教授。

突触经济学:神经科学对创新融合的启示

托马斯·苏德霍夫 (Thomas Sudhof)2013年诺贝尔生理学或医学奖获得者

江苏是创新高地,处处涌动着奋进与开拓的精神。本次大会强调科技赋能与创新提质,与我个人的科研理念高度契合。

数十年来,我的实验室专注于突触的研究。对于非神经科学领域的同仁,突触并非复杂概念。它是一种简单而精妙的结构,是神经细胞之间进行信息交流的微观连接点。在这里,信息被封装在微小的囊泡中,跨越间隙传递到相邻细胞。突触是大脑庞大互联网络的基本单元,也是大脑最基础的计算元件,进而构成一个巨大的信息处理机器。

这与我们今天讨论的创新有何关联?突触本身就是创新融合的绝佳模型。大脑的力量并非来自单个神经细胞,而是源于神经细胞间高速、精确和高效的通信,以及由此形成的突触网络的整合。这一经验同样适用于经济和产业发展。创新的真正力量并非来自孤立的发现,而是来自不同技术与思想的无缝、精确融合——这正是我们所追求的目标。

我的研究始终随着新兴技术的出现而不断演进。如果没有能在分子层面进行精细观测的工具,比如精密的遗传分析技术、高分辨率显微成像以及强大的分子工程手段,我们根本不可能揭示突触功能的复杂机制。这些技术不仅仅是工具,更是创新的赋能者。它们为科学家提供了理解和最终控制生物系统的视野和方法。

这引出了学术研究与产业应用之间至关重要的桥梁。我们越来越清楚地认识到,对突触功能的深刻理解是治疗一系列脑部疾病的关键,包括阿尔茨海默病、帕金森、精神分裂症和自闭症等。我们最新的研究集中在特定基因上,这些基因能够促进突触的形成,并在上述疾病中功能失调。通过理解这些精确的机制,我们旨在找到新的治疗靶点。这并非纯粹的理论研究。在我的实践中,以及与工业界的合作中,我们正积极地将这些基础发现转化为潜在的诊断工具和新型候选药物。

展望江苏未来的创新发展,结合我个人的科研经验,我谨提出以下三点建议:

第一,加强基础研究投入。创新发展不能仅仅依靠应用研究或精心规划的特定项目,而要源于对事物最基本原理的持续探索和深刻好奇。要大力支持可能无法立即产生商业回报的基础科学研究,因为它是未来取得突破性成果的基石。

第二,促进深度融合。高校、科研院所和科技企业不应各自为战,而应像一个紧密连接的神经网络一样协同运作。需要构建促进流畅协作的平台,鼓励人员和思想的自由交流。这才是创新真正蓬勃发展的地方。突破性发现源于人类思想的深度碰撞,而非孤岛式天才的闭门造车。

第三,重视知识向实际产品的转化。从实验室发现到实际应用的疗法或技术,其路径必须像突触信号一样快速高效。要着力建设基础设施和专业队伍,加速科技成果转化。

人脑拥有数以百亿计的神经细胞和数以百万亿计的突触连接,是我们所知的最强大、最灵活的创新力量。通过借鉴其精确、集成和高效的沟通原则,我相信江苏将在引领下一代全球创新方面发挥关键作用。

【人物简介】

托马斯·苏德霍夫,德国生物化学家,1955年生于德国哥廷根。因发现了细胞内囊泡运输调控机制,即细胞内主要运输系统的机理,2013年苏德霍夫与另外两位科学家詹姆斯·罗斯曼和兰迪·谢克曼,共同获得诺贝尔生理学或医学奖。其中,苏德霍夫的突破性贡献在于,发现了脑细胞是怎样感知到钙离子,并将此信号转换成囊泡中分子的形式,这对神经系统疾病、糖尿病和免疫失调等各器官疾病的研究有显著意义。

材料科技创新与产业发展的关系

徐南平苏州实验室主任、中国工程院院士

先回忆一下人类发展的历史,可以看出人类文明的不同阶段是以材料命名的,人类发展史就是一部学习利用材料、研究材料、创造材料的历史。实际上,材料是人类文明的支柱之一。

工业革命近300年,如果没有钢铁材料,第一次工业革命就不可能实现;如果没有有色金属材料,就不会有第二次工业革命;如果没有硅材料,就不会有第三次工业革命。

当前,我国重点发展七大战略性新兴产业。其中,材料本身就是一个重要的产业,去年产值大概8万亿元。但我们今天关注的,不仅是材料产业自身,还包括材料产业与材料技术和其他六大战略性新兴产业的关系。应该说,新材料是战略性新兴产业发展的引擎。

首先是材料与高端装备制造,业内有共识“一代材料一代装备”。比如航空工业的基石就是材料,钱学森先生曾说过,航天器每一个零件减少一克重量都是贡献。再来看材料与电子信息产业,美国发布的《国家微电子研究战略》曾经说过这样一句话,纵观集成电路发展的四次浪潮,每当进展放缓时,材料和器件设计的进步都为这一领域注入新的活力。接着,看新材料与新能源汽车产业,新能源汽车产业能发展到多大,很大程度上取决于新能源汽车的驾驶里程数,而这又主要取决于动力电池材料的性能。事实上,如果没有电池性能的不断提升,这个产业就不可能出现。

再看江苏光伏产业,我们有世界级的产业和世界级的企业,10余年来,光伏发电成本降幅达到85%,它的贡献主要来自电池材料的进步。再来看环保产业,海水淡化原来用蒸馏法,净化一吨水要使用10度电,现在使用膜材料技术只需4度电。

这是讲了历史、过去和现在,未来怎么办?未来产业和新材料有什么关系?习近平总书记早在2015年就指出,新材料产业必将成为未来高新技术产业发展的基石和先导,对全球经济、科技、环境等各个领域发展产生深刻影响。这就是新材料和未来产业的关系。

未来产业的主导产业——能源、信息、健康,其发展都和材料密切相关。能源领域比较热门的核聚变,通过聚变产生大约1亿摄氏度的高温等离子体,并通过一个磁场约束起来。只有带电粒子才能约束,而中子不带电就约束不了,会穿透出来,必须有一个材料来“挡”它。但是中子能量太大,现在基本上没有任何一种材料能长时间“挡”住它。只有材料学家解决这个问题,才能向产业化靠近一步。

还有人工智能的能耗问题,低能耗是发展方向,低到什么程度?人类大脑在高速运转时的平均功耗约为20瓦。类脑芯片的核心是一个高效离子传输材料,也是一种仿生材料。如果能够攻克这个材料,芯片的能耗可以降低几个数量级,人工智能发展的能源问题有望彻底解决。

新材料是未来产业发展的基石和先导。在全球科技革命和产业变革的洪流中,必须把材料科技创新摆在产业发展全局的重要位置,以材料突破引发产业变革。

【人物简介】

徐南平是中国陶瓷膜产业和材料化学工程学科的开拓者之一,苏州实验室主任,中国工程院院士。徐南平提出了“面向应用过程的膜材料设计与制备”的学术思想,建立了膜材料设计与制备的理论框架,实现我国陶瓷膜技术的产业化;提出了“用化学工程学科的理论与方法解决材料制备工程化问题和依托新材料发展新的分离与反应技术”的研究思路,促进了材料化学工程学科的形成。曾任江苏省副省长、科技部副部长。

来源:新华日报